Dekarbonisierung – so wird die PKV klimaneutral

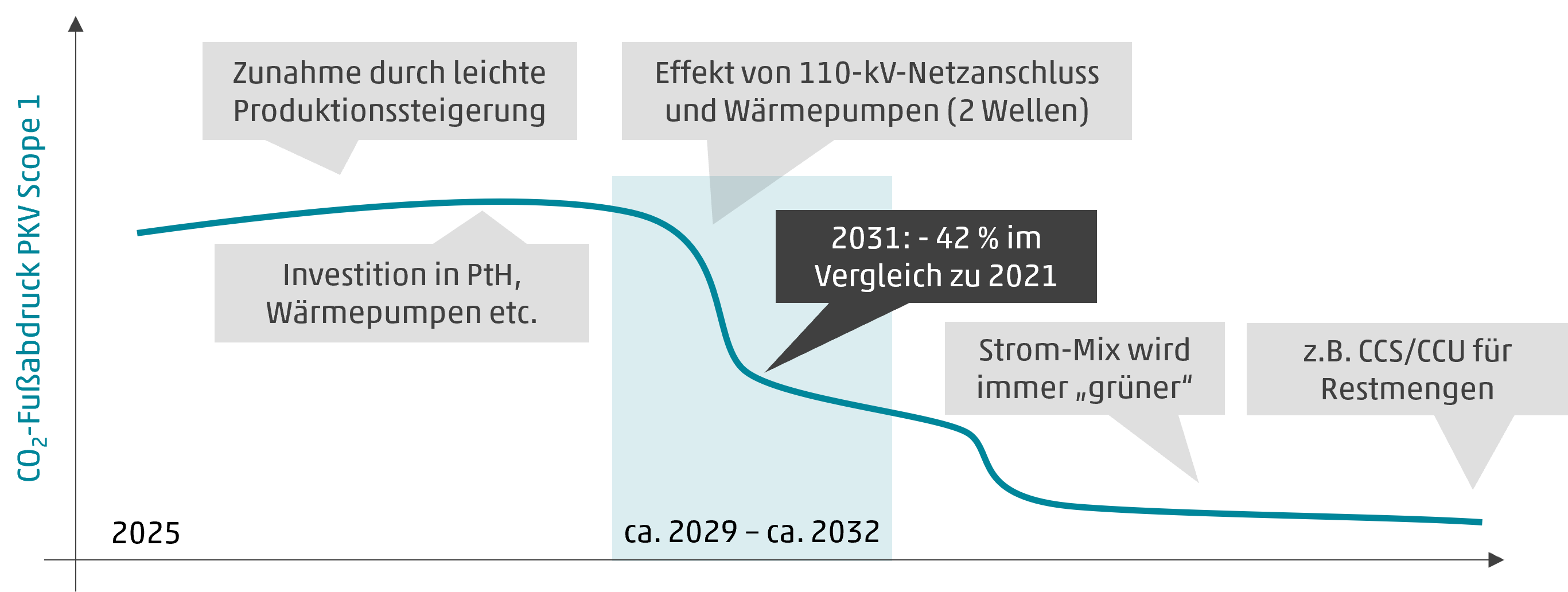

Bis 2031 will die PKV 42 Prozent ihrer CO2-Emissionen reduzieren und bis 2045 komplett klimaneutral Papier und Karton aus Altpapier herstellen – im perfekten nachhaltigen Kreislauf für Verpackungsmaterial. Für dieses Ziel investiert die PKV einen dreistelligen Millionenbetrag. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über dieses Thema!

Der Betreiber des 110-kV-Netzes, die Firma Avacon, prüft derzeit Varianten der Ergänzung ihres Netzes für Varel. Passend dazu prüft der Netzbetreiber EWE NETZ Varianten für ein entsprechendes Umspannwerk. Sobald die Netzbetreiber hierzu Ergebnisse veröffentlichen, informieren wir auch an dieser Stelle.

Diese Information gibt den aktuellen Stand wieder. Mehr zu den Hintergründen dieses Themas erfahren Sie weiter unten auf der Seite!

Die PKV bereitet sich derzeit auf das Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für das geplante Kraftwerk vor. In einem ersten Schritt sind dafür umfangreiche Unterlagen für einen so genannten Scoping-Termin zu erstellen, ein vorbereitendes Treffen zwischen dem Antragsteller (PKV), der Genehmigungsbehörde (Gewerbeaufsichtsamt) und weiteren beteiligten Stellen. Erst hiernach kann der eigentliche Antrag erstellt und eingereicht werden. Sobald die Zeitplanung zur Einreichung des Antrags hinreichend konkretisiert ist, informieren wir an dieser Stelle.

Parallel strebt die PKV derzeit die Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Stadt Varel an, der den Bau eines EBS-Kraftwerks ermöglicht.

Am 25.06.2025 haben wir unseren Fragen-und-Antworten-Katalog zum geplanten EBS-Kraftwerk nach dem aktuellen Stand ergänzt, neu hinzugekommen sind Informationen zu diesen Fragen (klicken Sie hier um direkt zu den Antworten zu kommen):

- Warum soll so ein EBS-Kraftwerk gebaut werden?

- Wo soll dieses Kraftwerk gebaut werden?

- Was wird das für ein Gebäude?

- Was soll im EBS-Kraftwerk verbrannt werden?

- Warum sollen zusätzliche externe Ersatzbrennstoffe verbrannt werden?

- Woher sollen die zusätzlichen externen Ersatzbrennstoffe kommen?

- Entsteht dadurch zusätzlicher Verkehr?

- Wie sieht der Weg zu einer behördlichen Genehmigung eines EBS-Kraftwerkes aus?

- Wann soll das EBS-Kraftwerk gebaut werden?

Überblick

Die Papier- und Kartonfabrik ist ein energieintensives Unternehmen, wie rund 1.700 andere Unternehmen in Deutschland. Das bedeutet, sie benötigt große Mengen Energie – vor allem, um das aus Altpapier mit Wasser hergestellte neue Papier mit Wärme in Form von Dampf zu trocknen und elektrische Antriebe und Pumpen zu betreiben.

Diese Energie kam bisher aus Erdgas. Seit den achtziger Jahren war Erdgas in unserem System der doppelten Kraft-Wärme-Kopplung der effizienteste und sauberste Weg, aus fossilen Energien den von uns benötigen Strom und vor allem unsere Prozesswärme herzustellen. Gleichzeitig haben wir jahrzehntelang darauf geachtet, durch neue Technik und Prozesse immer mehr Energie zu sparen.

Aber: Erdgas setzt beim Verbrennen CO2 frei. CO2 ist ein Treibhausgas, das den Klimawandel beschleunigt.

Um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu verringern, haben die EU und Deutschland Gesetze erlassen, die den Ausstoß von CO2 begrenzen sollen. Das bedeutet, dass energieintensive Industriebetriebe aufgefordert sind, ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Diese Verringerung wird als Dekarbonisierung bezeichnet.

Für die PKV bedeutet das, Wege zu finden, die gleiche Menge an Produkten mit weniger CO2-Ausstoß herzustellen. Die Dekarbonisierung ist also nicht nur wichtig, um weiteren Schaden für Mensch und Umwelt durch den Klimawandel zu vermeiden, sondern auch, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Gleichzeitig steckt darin eine große Chance auch für energieintensive Unternehmen wie die PKV. Wir setzen schon seit 1950 auf Altpapier als Rohstoff. Recycling und Nachhaltigkeit sind seit jeher elementarer Teil unseres unternehmerischen Selbstverständnisses. Wenn wir jetzt durch die Dekarbonisierung wirtschaftlich CO2-freie Produkte aus Altpapier herstellen können, haben wir den ökologisch perfekten Kreislauf für Verpackungen!

Für dieses Ziel lohnt es, sich anzustrengen, obwohl es parallel große wirtschaftliche Herausforderungen in sich trägt.

Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Ziele wir uns auf diesem Weg gesetzt haben und wie wir sie erreichen wollen. Sie finden viele Details zu einer Vielzahl von Fragen – aber vielleicht haben Sie eine Frage, die hier nicht beantwortet wird? Schreiben Sie uns unter info@pkvarel.de.

Und das ist unser Plan

Wir haben uns vorgenommen, im Vergleich zu 2021 bis 2031 42 Prozent unserer CO2-Emissionen loszuwerden (Scope 1 und 2)* und bis 2045 netto-treibhausgasneutral zu werden wie im Bundesklimaschutzgesetz verankert – und damit insgesamt dem im Pariser Klimaabkommen von 2015 beschriebenen Pfad hin zu einer Beschränkung des Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu folgen. Unseren Pfad wollen wir uns auch von der weltweit anerkannten Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigen lassen.

In der Praxis werden wir auf einen Mix aus verschiedenen Energieträgern setzen. Das hat Gründe. Unsere Anlagen laufen 24 Stunden am Tag und brauchen nicht nur eine große Menge, sondern auch eine sehr gleichmäßige Menge an Energie.

Nur Sonnen- oder Windstrom aus eigenen Anlagen bringt uns also nicht weiter, weil wir nicht jede Nacht oder bei Windflaute die Anlagen abstellen können. Außerdem würde ein Solarpark oder Windpark in entsprechender Größe Flächen verschlingen, die größer als ganz Varel sind. Er wäre für uns auch nicht finanzierbar. Das geht also nicht, zumindest nicht ausschließlich.

Dennoch wird grüner Strom (aus dem Stromnetz) einen großen Teil unserer Lösung ausmachen. Dafür brauchen wir einen neuen, viel größeren Stromanschluss – und neue Anlagen, die auf unserem Werksgelände mit der Strom-Energie die dringend benötigte Prozesswärme herstellen. Hierzu finden Sie weiter unten mehr. Das bisher als Energieträger verwendete Erdgas wollen wir zum Großteil durch grünen Strom ersetzen.

Außerdem wollen wir den spezifischen Energieverbrauch pro Tonne substanziell senken – also Energie sparen. Dafür planen wir in den kommenden Jahren eine Folge von größeren und kleineren Maßnahmen. Oft haben wir diese Themen in der Vergangenheit schon in technischen Vorprojekten beleuchtet – mittlerweile tragen sie sich bei insgesamt deutlich erhöhten Energiekosten auch wirtschaftlich. Dabei wird unter anderem die noch stärkere Nutzung von Strom und Wärme aus Biogas aus eigener Herstellung in unserer Prozesswasseraufbereitung (in einem vergrößertem Blockheizkraftwerk) eine Rolle spielen.

Ein weiterer Schritt, der in ersten Konzeptstudien geprüft wurde, ist der Einsatz von industriellen Großwärmepumpen und verstärkter Nutzung von Abwärme aus dem Trocknungsprozess unserer Produkte, um den absoluten Energieverbrauch zu senken. Es gibt hier allerdings bis heute keine Referenzprojekte in der Papierindustrie, was weitere tiefe Analysen in den kommenden Jahren benötigt um einen Einsatz im großen Stil zu entscheiden.

Außerdem wollen wir Energie aus Abfall nutzen, den wir ohnehin auf dem Werksgelände haben. Über das Altpapier landet nämlich vieles bei uns, was eigentlich nicht in die blaue Tonne gehört. Auch heute schon sortieren wir diesen Abfall sorgsam aus, bereiten ihn zu einem Brennstoff auf (in Form von Pellets) und er wird dann anderswo zur Energieerzeugung verbrannt, zum Beispiel in Zement- oder Heizkraftwerken. Diese Energie wollen wir in Zukunft selbst in einem neuen EBS-Kraftwerk (EBS = Ersatzbrennstoffe) auf unserem Gelände nutzen. Denn ca. 35 Prozent dieses Abfalls besteht aus Biomasse. Diese Biomasse wird als erneuerbare Energie eingestuft, weil sie nur so viel CO2 freisetzt, wie sie durch ihr Wachstum in der Natur aufgenommen hat. Auch zu diesem Thema finden Sie unten noch ausführliche Informationen. Ob in einem abschließenden Schritt dann diese restlichen CO2-Emissionen aufgefangen und möglicherweise verwertet werden, ist heute noch nicht abzusehen, könnte aber ein guter Weg sein, wenn sich bis dahin die Technik entwickelt und durchgesetzt hat.

*Scope 1: Direkte Emissionen | Scope 2: indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie

Wenn diese Pläne umgesetzt sind, wird es uns gelingen, aus einem recycelten Rohstoff (Altpapier) in einem perfekten ökologischen Kreislauf ohne zusätzliche CO2-Emissionen neues Verpackungsmaterial herzustellen. Für diese Vision lohnt es, sich anzustrengen!

FRAGEN UND ANTWORTEN

Energienutzung PKV allgemein

2023 hat die PKV 1,4 Terawattstunden Energie eingesetzt, das sind 1,4 Milliarden Kilowattstunden. Ganz grob benötigt die PKV so viel Energie wie ein Drittel der Stadt Oldenburg. Damit bewegen wir uns bezogen auf den Verbrauch pro Tonne weit unterhalb des Durchschnitts in unserer Branche. Anzumerken ist allerdings, dass in diesem Durchschnitt auch Unternehmen enthalten sind, die allein durch ihre Produkte technisch zu einem höheren Energieeinsatz gezwungen sind, zum Beispiel bei der Verarbeitung von Frischfasern. Das Recycling von Altpapier (wie bei der PKV) ist im Vergleich weniger energieintensiv.

Derzeit erzeugt die PKV Energie fast ausschließlich aus Erdgas. Das werkseigene Kraftwerk hat dabei 2021 rund 281.600 Tonnen CO2 ausgestoßen, 2023 waren es noch rund 246.000 Tonnen CO2. Das entspricht rund 91,6 Gramm CO2 pro Quadratmeter Papier oder Karton (mit Durchschnitts-Flächengewicht 290 g/qm). Zum Vergleich: Ein PKW mit Verbrennungsmotor produziert pro gefahrenem Kilometer rund 233 Gramm CO2, und selbst ein E-Auto über den gesamten Lebenszyklus noch 162 Gramm pro Kilometer.

Vor dem Krieg in der Ukraine war ein Niveau von 9-11% vom Umsatz normal – im Krisenjahr 2022 hat die PKV den Anstieg dank vorausschauenden Einkaufs auf 14 % vom Umsatz begrenzen können. Eine Steigerung auf 30 % wäre durchaus möglich gewesen. Heute liegt der Anteil trotz aller Bemühungen bei 22 % in 2023 und 15% in 2024. Das bedeutete 2024 rund 54 Millionen Euro Energiekosten. In absoluten Zahlen haben sich die Energiekosten pro Tonne (ohne CO2-Preis) für uns von 2018 bis 2024 verdoppelt.

Die PKV deckt ihren Energiebedarf fast ausschließlich aus einem eigenen Kraftwerk, dessen Anlagen seit jeher konsequent auf die Kraft-Wärme-Kopplung und damit eine möglichst vollständige Ausnutzung des Energieträgers ausgerichtet sind. Unser nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagement gewährleistet unter anderem einen möglichst ressourcenschonenden Einsatz.

Unsere vier Gasturbinen, fünf Hochdruck-Dampfkessel und vier Dampfturbinen erzeugen im hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsprozess (KWK) je nach Dampfabnahme bis zu 200 Tonnen Dampf pro Stunde und mehr als 50 MW Strom. Hauptenergieträger ist Erdgas. Hinzu kommt in der Prozesswasserbehandlungsanlage selbsterzeugtes Biogas, das vorrangig in zwei Gasmotoren mit einer elektrischen Leistung von zusammen knapp 2 MW verstromt wird (dieser Strom wird heute ins öffentliche Netz ausgespeist). Die Rauchgaswärme wird zur Dampferzeugung und die Motorenwärme zur Kesselspeisewasser-Erwärmung genutzt. Eine weitere Menge an Biogas wird thermisch in einem Erdgasdampferzeuger zur Substitution von Erdgas verwendet. So kann in der Praxis im GuD-Kraftwerk ein Brennstoff-Ausnutzungsgrad der Erdgas- und der Biogasenergie von etwas unter 90 % erreicht werden. Spezifisch, also pro Tonne gerechnet, hat die PKV sich durch moderne Technik und Prozesse in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Absolut gesehen hat die Menge an CO2-Emissionen aber zugenommen, weil die weltweit und in Deutschland gestiegene Nachfrage nach Verpackungen auch zu einer größeren Produktionsmenge geführt hat. Dieser Trend wird noch wenige Jahre anhalten, aufgrund einer geplanten Steigerung der Produktionsmenge um 16 Prozent und dem stufenweisen Wirksamwerden der Dekarbonisierungssschritte.

Dekarbonisierung der PKV

Die PKV wird ihren Erdgaseinsatz einerseits durch die Umstellung auf Strom als Energieträger und andererseits durch ein neues EBS-Kraftwerk (EBS = Ersatzbrennstoffe) ersetzen. Außerdem ist der Einsatz von großindustriellen Wärmepumpen geplant, der die Energieeffizienz des Werks weiter verbessern und eine bessere Wasser-Rückgewinnung ermöglichen würde.

Durch Energiesparen (mittels Wärmepumpen), selbst genutzte Energie aus Abfällen und Biogas planen wir, die Menge extern eingekaufter Energie auf 55 Prozent der heutigen Menge zu drücken. Von der Energiemenge, die wir dann noch benötigen, sollen > 70 % aus Strom und < 30 % aus dem EBS-Kraftwerk kommen.

Wir rechnen derzeit mit einem substanziellen dreistelligen Millionenbetrag, allerdings lassen sich auf lange Sicht noch nicht alle damit verbundenen Kosten mit großer Sicherheit beziffern. Wir bemühen uns um die Nutzung geeigneter Förderangebote.

Die Energiewende erfordert von Industrie und Kommunen vernetztes Denken. Alle Bereiche müssen Aufgaben lösen, die mit nachhaltiger Energieerzeugung, Energietransport und Wärmenutzung zu tun haben. Es ist gut möglich, dass wir auf diesem Weg gute Synergieeffekte zwischen dem Bedarf der PKV und dem der Stadt Varel entdecken und nutzen können. Falls Industrie als Energiequelle für kommunale Bedarfe dienen kann, muss diese Energie allerdings möglichst klimaneutral sein, sonst ist niemandem gedient.

Außerdem profitiert die Region von einer zukunftsfähig aufgestellten PKV als stabilem Unternehmen und Arbeitgeber. Dazu gehört mittlerweile untrennbar die Transformation zur Klimaneutralität. Gelingt sie nicht oder nicht wirtschaftlich, fehlen der PKV entscheidende gesetzliche wie wirtschaftliche Grundlagen zum erfolgreichen Betrieb. Dies wäre ein sehr erhebliches Risiko für das Unternehmen und den Standort.

Laut deutschem Klimaschutzgesetz spätestens 2045 – und vorher wird sie schrittweise entsprechend unserer Ziele heruntergefahren.

Das können wir heute noch nicht sagen. Möglicherweise werden netzdienliche Kraftwerke als Notreserve im Wasserstoffbetrieb gebraucht, das kann aber heute noch niemand einschätzen.

Ja. Wir rechnen damit, dass wir in Zukunft noch etwas mehr Biogasmenge als heute (aus unseren Wasseraufbereitungsprozessen) zur Verfügung haben und werden diese erneuerbare Energie in Biogasmotoren zur Herstellung von Strom und Wärme nutzen. Insgesamt kann Biogas einen einstelligen Prozentbetrag unseres Energiebedarfs decken.

Strom kann nicht 100 % unserer benötigten Energie abdecken – unter anderem deshalb, weil die Netze diese Menge inklusive Redundanzen und Spitzenlastabdeckung gar nicht hergeben, auch nach dem geplanten Ausbau des Stromnetzes.

Außerdem wäre eine komplette Umstellung auf Netzstrom mit den heutigen und absehbaren Strompreisen und Netzentgelten für die PKV unwirtschaftlich, also zu teuer. Das liegt auch an folgender Überlegung: Wenn wir kein Erdgas mehr einsetzen wollen, müssen wir andere Energieträger einsetzen. Der unvermeidbare Abfall, der bei uns mit dem Altpapier angeliefert wird, ist so ein Energieträger. Heute bezahlen wir hohe Entsorgungskosten dafür, dass dieser Abfall anderswo verbrannt und seine Energie genutzt wird. Das macht in einer zukünftigen Welt wenig Sinn. Deshalb planen wir, diesen Energieträger hier bei uns vor Ort zu nutzen.

Einerseits könnten eigene Anlagen dieser Art nie den Gesamtbedarf decken, da die PKV kontinuierlich Energie benötigt, also auch nachts und bei Windflaute. Andererseits würden für den Bedarf der PKV Flächen benötigt, die hier nicht zur Verfügung stehen und Anlagengrößen von einem unzumutbaren Investitionsvolumen.

Speicher könnten in den kommenden Jahren eine Rolle spielen, hier kommt es sehr auf die Investitions- und Betriebskosten sowie die technische und regulatorische Einbindung an – am Ende also auf die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Produktion. Denkbar ist eine solche Lösung aber schon.

Die PKV müsste auf diese Weise 246.000 Tonnen (Wert des Jahres 2023) an CO2 abscheiden und abtransportieren lassen, das wäre unwirtschaftlich und würde zu unzumutbaren Transporten führen – mal abgesehen von den politischen Unsicherheiten, die Carbon Capture and Storage (CCS) derzeit noch begleiten. Außerdem ist der Stromverbrauch für diese Technik sehr hoch, sie ist derzeit nur sinnvoll für die wirklich unvermeidbaren CO2-Emissionen. Möglich ist, dass in späteren Jahren das Waste-to-Energy-Kraftwerk mit dieser Technik ausgestattet wird, um das restliche CO2 aus fossilen Brennstoffen aufzufangen und abzuscheiden. Dies ist jedoch von einer Reihe von Faktoren abhängig, die heute noch nicht absehbar sind.

Die PKV benötigt Energie hauptsächlich, um damit Prozesswärme (in Form von Wasserdampf) herzustellen. Es wäre sehr ineffizient, mit hohem Energie- und Wasserbedarf durch Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen um dann wiederum mit hohen Verlusten daraus Wärme zu erzeugen. Strom hingegen kann Wärme fast ohne Umwandlungsverluste erzeugen, in einem so genannten Power-to-Heat-Modul – einer Art überdimensionalem Wasserkocher. Auch von den absehbaren Kosten für diesen Verwendungszweck im Vergleich zu den Alternativen überzeugt Wasserstoff derzeit für unseren Einsatzzweck nicht. Außerdem sind absehbar die Verfügbarkeit und die zu bauenden Netze ein Hindernis für den Wasserstoffeinsatz. Zunächst werden nur diejenigen Großverbraucher angeschlossen, in denen Wasserstoff im Prozess und nicht zur Wärmeerzeugung gebraucht wird, zum Beispiel Stahlwerke. Eventuell kann Wasserstoff zu einem späteren Zeitpunkt eine Rolle spielen, falls das heutige Erdgaskraftwerk der PKV als netzdienliches Wasserstoff-Backup-Kraftwerk gebraucht würde.

Die PKV hat die Machbarkeit dieser Lösung untersuchen lassen, Experten kommen aber zu dem Schluss, dass Geothermie sehr wahrscheinlich sowohl technisch als auch wirtschaftlich am Standort Varel für die Energiebedarfe der PKV keine tragfähige Lösung darstellt.

Biomasse ist Teil der Lösung – ein Teil der im Waste-to-Power-Kraftwerk eingesetzten Brennstoffe besteht aus Biomasse und ist als klimaneutral eingestuft. Theoretisch ließe sich dort auch mehr (RED-III-zertifizierte*) Biomasse einsetzen. Diese Biomasse muss aber (regional) in den entsprechenden Mengen und dauerhaft verfügbar sein. Sie aus dem Ausland zu importieren ist aus unserer Sicht weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. (Ebenfalls) aus diesem Grund scheidet auch ein reines Biomasse-Kraftwerk aus der Überlegung aus; die erforderlichen Mengen wären auf keinen Fall regional zu generieren. Ganz abgesehen von deutlich größeren Anlagen und Lagerflächen für Brennstoffe, die dann nötig wären.

* Renewable Energy Directive III der Europäischen Union

Dieser Gedanke ist schon geprüft worden, die benötigten Mengen stünden leider nicht ansatzweise zur Verfügung, selbst wenn man bundesweit einkaufen würde. Darüber hinaus wäre diese Lösung nach heutigen Preisen unwirtschaftlich.

Dekarbonisierung der PKV: Strom

Die PKV benötigt Strom für den Betrieb ihrer Anlagen und Prozesswärme zum Trocknen der nassen Papier-/Kartonbahn. Bisher entsteht beides im PKV-eigenen Kraftwerk aus Erdgas. In Zukunft wird auch die Prozesswärme (in Form von Wasserdampf) durch Strom erzeugt werden müssen. Im Werk bedeutet das den Aufbau von entsprechender Infrastruktur, vor allem von Power-to-Heat-Modulen, die aus Strom Wasserdampf erzeugen können (eines dieser Module ist in der PKV schon seit 2019 im Einsatz). Diese Module sind keine großen Anlagen, sie überragen die bisherigen Gebäude nicht und entwickeln beim Betrieb keine ungewöhnlichen Geräusche oder Gerüche.

Allerdings bedeutet die Umstellung auf Strom auch, dass erhebliche Mengen Strom zur PKV gelangen müssen – anders als bisher. Die PKV braucht dafür einen neuen Stromanschluss. Heute verfügt das Werk über einen Anschluss auf der 20-kV-Ebene, in Zukunft wird ein Anschluss auf der 110/20-kV-Ebene benötigt (s.u.).

Und schließlich bedeutet der Umstieg auf Strom auch, dass anders als bisher Bezugspreise für Strom und Entgelte für die Netznutzung substanzielle wirtschaftliche Faktoren für die PKV werden. Mit Blick auf die anstehende Transformation hin zur Klimaneutralität fordert die PKV deshalb schon seit Jahren einen Industriestrompreis, eine Reform der Netzentgelte zur Wahrung der globalen Wettbewerbsfähigkeit sowie den Erhalt der auf das europäische Minimum reduzierten Stromsteuer.

Die PKV plant, dafür eine neue 110-kV-Leitung und ein neues Umspannwerk zu nutzen, beides soll in den kommenden Jahren gebaut werden und die Stromversorgung der Stadt Varel und ihrer Wirtschaft in der Energiewende sichern. Die PKV wird ein Großabnehmer der Kapazität dieser Leitung werden, aber sie ist auch geeignet, Wirtschaft und Gesellschaft Strom für diverse weitere Zwecke zur Verfügung zu stellen und auch grünen Strom von privaten und öffentlichen Anlagen aufzunehmen und weiterzuleiten.

Das ist noch nicht klar. Der Netzbetreiber Avacon prüft derzeit Varianten der Ergänzung des 110-kV-Netzes, das Unternehmen EWE Netz prüft Varianten für ein mögliches Umspannwerk. Ein solches Umspannwerk muss aus technischen Gründen auf jeden Fall gebaut werden, aber nicht auf dem Werksgelände, sondern idealerweise in der Nähe des Werks.

Auf dem Werksgelände selbst müssen die technischen Voraussetzungen für die Entgegennahme größerer Strommengen geschaffen werden, jedoch keine relevanten sichtbaren Dinge für den Anschluss als solchen.

Dekarbonisierung der PKV: EBS (Ersatzbrennstoffe)

Ja. Die modernen Begriffe EBS-Kraftwerk (Ersatzbrennstoff-Kraftwerk) oder auch Waste-to-Energy-Kraftwerk haben sich etabliert, weil moderne Anlagen technisch auf einem ganz anderen Stand sind als die in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts umstrittenen klassischen Müllheizkraftwerke oder Müllverbrennungsanlagen. Aber am langen Ende kommt es nicht auf das Wort an: Es geht um ein Kraftwerk, in dem Reststoffe (also Abfälle) thermisch verwertet (also verbrannt) werden, um die Energie nutzen zu können.

Ein Teil des von uns eingekauften Altpapiers ist gar kein Altpapier, sondern alles Mögliche, das mit dem Altpapier entsorgt wird: Kunststofffolien, Tüten, Holzreste… Das sind pro Jahr rund 40.000 Tonnen, also rund 1.600 LKW-Ladungen.

Schon heute müssen wir diesen Abfall sehr sorgsam von den Papierfasern trennen. Vor Jahrzehnten wurde solcher Abfall auf Deponien entsorgt. Heute sortieren und verarbeiten wir ihn in unserer Rejektaufbereitungsanlage zu kleinen Pellets, die als Brennstoff eingesetzt werden können. Verbrannt wird er dann aber anderswo, in Zementfabriken oder auch heute schon in EBS-Kraftwerken.

Wir wollen Erdgas als Energieträger ablösen. Den Großteil unseres zukünftigen Energiemixes wird grüner Strom ausmachen (zu einem Anteil von mehr als 70 %). Gleichzeitig können wir hoffentlich mit großindustriellen Wärmepumpen unseren Energiebedarf insgesamt deutlich drücken (um rund 30 %). Dennoch bleibt eine Lücke. Strom kann nicht 100 % unserer benötigten Energie abdecken – unter anderem deshalb, weil die Netze diese Menge inklusive Redundanzen und Spitzenlastabdeckung gar nicht hergeben, auch nach dem geplanten Ausbau des Stromnetzes.

Es muss also ein dritter Teil der Lösung her (neben Strom und Wärmepumpen). Dafür wollen wir EBS (Ersatzbrennstoffe nutzen), die wir zu einem großen Teil heute schon bei uns auf dem Gelände sind und von denen ein großer Teil auch aus unserer Region kommt. Es macht in Zukunft wenig Sinn, diesen Brennstoff anderswo nutzen zu lassen, dafür noch zu bezahlen und gleichzeitig ersatzweise andere Energieträger wie z.B. Strom einzukaufen. Allerdings reichen diese Abfallmengen selbst für das aus technischen und wirtschaftlichen Gründen in der PKV kleinstmöglich sinnvolle Kraftwerk dieser Sorte nicht aus, wir werden deshalb in begrenztem Umfang Ersatzbrennstoffe hinzukaufen müssen.

Erste Planungen gehen davon aus, dass es auf dem nördlichen Werksgelände Platz finden kann. Dort aber müssen wir unsere dringend benötigten Altpapier-Lagerflächen schützen. Schon durch das geplante Wärmepumpen-Gebäude werden wir Lagerfläche verlieren, weil es aus prozesstechnischen Gründen direkt an den Papiermaschinen-Hallen stehen muss. Um nicht noch mehr Lagerfläche zu verlieren, ist der favorisierte Standort für das EBS-Kraftwerk derzeit am nordöstlichen Rand des Werksgeländes.

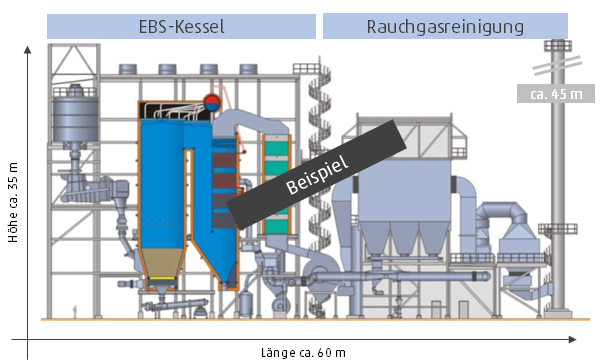

Die Anlage könnte ca. 35 Meter hoch, 60 Meter lang und 30 Meter breit werden und braucht einen Schornstein von rund 45 Metern Höhe.

Zum einen sollen im EBS-Kraftwerk so genannte Rejekte verbrannt werden, um ihre Energie zu nutzen. Rejekte nennen wir in der Papierindustrie alles, was im Altpapier ist, aber nicht (mehr) zu neuem Papier verarbeitet werden kann. Das sind aussortierte Fasern, Aufkleber, Folien, Tüten und vieles mehr, was in der blauen Tonne landet.

Außerdem sollen Ersatzbrennstoffe von außerhalb der PKV verbrannt werden. Hier geht es um nicht gefährliche Abfälle im Sinne der Bundesimmissionsschutzverordnung, also zum Beispiel Siedlungsabfälle, Altholz, Holzabfälle oder Biomasse.

Wir stellen uns derzeit eine Aufteilung von ungefähr 60 % eigenen EBS und 40 % externen EBS vor. Insgesamt geht es um ein Volumen von einigen wenigen LKW pro Tag, die mit externen EBS zu uns kommen würden – dafür sparen wir aber mindestens genauso viele LKW-Fahrten ein, die bisher unsere eigenen Rejekte in Verbrennungsanlagen bringen.

Ein wirtschaftlich arbeitendes EBS-Kraftwerk kann nicht beliebig klein gebaut werden. Die PKV-eigenen EBS-Mengen aus dem Altpapier reichen für den Betrieb selbst des kleinsten wirtschaftlichen EBS-Kraftwerks nicht aus. Deshalb sollen in begrenztem Umfang auch externe Mengen zum Einsatz kommen.

Am besten, nachhaltigsten und wirtschaftlichsten wäre es, wenn sie aus der unmittelbaren Umgebung kämen – eine solche Belieferung wäre unser Ziel. Lieferverträge zum Beispiel mit dem Landkreis Friesland unterliegen aber einer europaweiten Ausschreibung, deren Ergebnis natürlich abgewartet werden muss.

Es entsteht kein zusätzlicher Verkehr, eher wird der Verkehr etwas abnehmen.

Insgesamt geht es um ein Volumen von einigen wenigen LKW pro Tag, die mit externen EBS zu uns kommen würden – dafür sparen wir aber mindestens genauso viele LKW-Fahrten ein, die bisher unsere eigenen Rejekte in externe Verbrennungsanlagen bringen.

Insgesamt reden wir über einen niedrigen einstelligen Prozent-Anteil an den LKW-Bewegungen, die täglich bei uns stattfinden (durch die wir mit Altpapier beliefert werden und unsere Produkte zu unseren Kunden transportiert werden).

Doch, zum Teil – der Brennstoff besteht aus fossilem Material (Kunststoffen etc.) und biogenem Material (nicht mehr nutzbare Faserbestandteile im Altpapier) in etwa zu gleichen Teilen und gilt deshalb als zu 35 % CO2-neutral.

Das Kraftwerk selbst, seine Brennstoffe und die Emissionen müssen die strengen Regularien bzw. Grenzwerte der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) und der zugehörigen Maßstäbe für die beste verfügbare Technik (BAT) einhalten.

Gerade erst (Februar 2024) sind in einer Novellierung der 17. BImSchV die ohnehin schon strengen Grenzwerte für Abfallverbrennungsanlagen weiter verschärft und damit auf geltendes europäisches Recht angepasst worden.

Dort steht zunächst einmal ganz grundsätzlich: „Der Betreiber (…) hat alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Anlieferung und Annahme der Abfälle zu ergreifen, um die Verschmutzung der Luft, des Bodens, des Oberflächenwassers und des Grundwassers, andere Belastungen der Umwelt, Geruchs- und Lärmbelästigungen sowie direkte Gefahren für die menschliche Gesundheit zu vermeiden oder, so weit wie möglich zu begrenzen.“ Nur dann kann eine solche Anlage genehmigt werden.

Auch unser bisheriges Erdgas-Kraftwerk verursacht Emissionen und muss die Regeln der BImSchV einhalten. Die Nutzung des Erdgaskraftwerkes wird entsprechend heruntergefahren, wenn Strom und Energie aus dem EBS-Kraftwerk bereitstehen.

Die BImSchV-Genehmigung für das Kraftwerk wird eine Online-Emissionsüberwachung vorschreiben, die öffentlich einsehbar ist.

Die Abluft aus dem EBS-Kraftwerk wird chemisch-mechanisch und elektrochemisch gereinigt, bevor sie den Schornstein verlässt. Die Schornsteinhöhe sorgt für eine entsprechende Durchmischung mit Frischluft.

Für die PKV gelten strenge Bestimmungen, wie viel Geruch entstehen darf (dieser entsteht ja bekanntlich überwiegend durch natürliche Versäuerungsprozesse bei der Papierherstellung). Diese Grenzwerte würden sich durch eine neue Genehmigung für ein EBS-Kraftwerk nicht ändern, die PKV bekäme also keine „zusätzlichen“ Geruchsemissionen genehmigt. Alles muss sich im bisherigen Rahmen abspielen. Es wird also streng darauf zu achten sein, dass auch der Betrieb eines solchen Kraftwerks in den bisherigen Rahmen passt. Übrigens: Auch heute werden ja schon Brennstoffe aufbereitet, ohne dass dies zu zusätzlichen Gerüchen geführt hätte.

Weil sich der gesetzliche Rahmen in Deutschland und Europa fundamental geändert hat. Wir sind verpflichtet, uns bis spätestens 2045 vom bisherigen fossilen Energieträger Erdgas zu trennen. Gleichzeitig haben sich die wirtschaftlichen Bedingungen ebenfalls massiv geändert – gegenüber dem Energieträger Erdgas mit seinem Preissteigerungen und seinem CO2-Preis ist die Nutzung von Ersatzbrennstoffen (EBS) deutlich attraktiver geworden.

Nein. Auch dieses Thema würde im Zuge eines Genehmigungsverfahrens untersucht, um negative Auswirkungen zu verhindern. Zunächst einmal ist es so, dass laut der Vorschrift TA Luft in Bezug auf die Immissionen ein Raum mit einem Radius von 50-mal der Schornsteinlänge betrachtet werden muss – bei den wahrscheinlichen Schornsteinlängen reicht dieser Raum nicht bis Dangast. Zudem muss man betrachten, dass bei Hochfahren des EBS-Kraftwerkes ja das bisherige PKV-Gaskraftwerk entsprechend heruntergefahren würde, hier werden also Emissionen und damit auch Immissionen verringert.

Die PKV muss intern zahlreiche Projektpläne und Gutachten erarbeiten, um einen entsprechenden Genehmigungsantrag beim Gewerbeaufsichtsamt stellen zu können.

Parallel muss zunächst ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden, hier ist die Stadt Varel zuständig. Einen Antrag auf Aufstellung dieses Bebauungsplans hat die PKV bereits gestellt.

Das eigentliche Genehmigungsverfahren nach § 16(1) BImSchG führt das Gewerbeaufsichtsamt durch, inklusive einer aufwändigen Umweltverträglichkeitsprüfung, der Prüfung auf Einhaltung der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung (mit sehr strengen Grenzwerten für Emissionen) und der entsprechenden Öffentlichkeitsbeteiligung.

Selbst bei zügiger Abarbeitung der behördlichen Genehmigungsverfahren und Auflagen ist eine Inbetriebnahme nicht vor 2028 zu erwarten.